-

海の移動教室1日目㉑

プラネタリウムで予習をばっちりして、いざナイトハイクへ!!張り切って出かけましたが、残念ながら雲が多く星は見えず・・・。東京とは少し違った明かりの少ない暗い夜と遠くに見える房総の街明かりを楽しみました。

-

海の移動教室1日目⑳

夕食後は、プラネタリウム。この日の南房総市の夜空を映していただきました。

-

海の移動教室1日目⑲

「ごちそうさま」をしたら、みんなで協力して後片付け。食事かかりの児童は、台拭きをしてから簡単に反省会をして、職員の方に挨拶をしてお仕事終了です。食後に薬を飲む人は、この時間に看護師さんと保健担当の先生に確認してもらって薬を飲みます。

-

海の移動教室1日目⑱

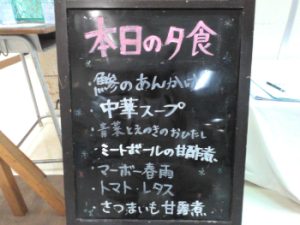

今日の夕食メニュー

-

海の移動教室1日目⑰

食事係さんが、メニューに関わるクイズを出してから「いただきます!」。麻婆春雨は、日本で生まれた料理だそうです。たくさん動いたので、みんなよく食べ、おかわりにもどんどん並びます!!

-

海の移動教室1日目⑯

食事係さんが早めに食堂に集合して、夕食の準備をします。まずは、職員の方のレクチャーを受けるところから始まります。机を台拭きで拭き、手際よく食事を並べていきます。

-

海の移動教室1日目⑮

お風呂へレッツゴー!!たくさん歩いて汗だくなので、児童大喜び!!

-

海の移動教室1日目⑭

自然の家に戻り、部屋に入ります。少し休憩したら、シーツを取りに行きます。