-

小数のたし算

算数の時間に、小数のたし算について学習しています。この日は、間違えやすい問題をみんなで確認した後、それぞれのやりたい方法で学習内容の復習をする時間を取りました。プリントの問題を解く児童、パソコンのドリルアプリをする児童、自分で考えた問題をノートに書く児童、自分に合ったやり方とペースで学習を進められるので、どの児童も意欲的に取り組んでいました。

-

提案文

国語の時間に、学校生活に関する提案文を書く学習を行っています。この学習を通して、構成をしっかりと考え、論理的な文章を書く力を身に付けます。構成を考える学習では、何度も書き直すことが大切なので、パソコンを使うのが便利です。本町小の児童は、文字入力のスキルが高いので、高度な書くことの学習を行うことができます。

-

あたたかい土地のくらし/寒い土地の くらし

社会科の学習で、日本の地理の学習しています。児童は、沖縄と北海道について、気候と関連させながらその特徴を調べ、クイズを作成する活動を行っています。一人で集中して学習を進める児童もいれば、友達と相談しながら学習を進める児童もいます。必要に応じて、インターネットだけではなく図書室の本を使って調べる児童もいます。友達も使えそうな情報は、グーグルクラスルームに載せ、効率的に共有を図ります。自分のペースで学習を進めることができるので、児童は意欲的に学習に取り組んでいます。

-

お礼の気持ちを伝えよう

国語の時間に、感謝の気持ちを伝える手紙を書く学習を行っています。この日は、手紙を書く相手を決め、例文を参考にしながら手紙の内容を詳しく書き出しました。必要に応じて友達と情報交換をしながら、楽しく学習を進めました。

-

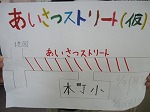

全校朝会

全校朝会で、代表委員会からのお知らせが2つありました。1つは、本町小の北側の道路を「あいさつストリート(仮)」と名付けて挨拶運動を行う取組、もう1つは、自分の「好き」を表現することを目的とした「MY LOVEフェスティバル」という取組です。ただ言われたことをやるのではなく、主体的に考え実行する委員会活動、素晴らしいと思います。

-

代表委員会の様子

ラブフェスの話し合いを真剣にしていました。どんなフェスになるのか楽しみです。

取材:前期広報委員会

-

図書委員会の様子

読書集会の準備で読み聞かせの役決めをしていました。読書集会日が楽しみです。

取材:前期広報委員会

-

集会委員会の様子

集会委員会は学校のためにいろいろなイベントなどを考えてくれる委員会です。最近だと、60周年記念の楽しいイベントを考えてくれました。このときの話し合いは、ゲームを考えてくれているのだそうです。3つのグループにわかれ、グループごとに60周年記念とは別のゲームを考えているのだそうです。ちなみに、どのようなルールのゲームかは、当日のお楽しみだそうです。当日が楽しみですね。

取材:前期広報委員会